C3investiga-014/2024

Por Aleida Rueda

26 de abril de 2024

Desde hace más de 10 años, un grupo de investigadores del Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM ha desarrollado una idea provocadora: los microorganismos juegan un papel importante en nuestra evolución.

Del mismo modo que la invención del telescopio permitió a Galileo descubrir nuevos aspectos del universo y marcar el inicio de un cambio de paradigma en su estudio, los avances en la tecnología genómica nos han permitido adentrarnos en un universo microscópico hasta ahora desconocido: el microbioma. Este término se refiere al conjunto de microorganismos, que incluye bacterias, virus, arqueas y hongos, que viven en asociación con los seres humanos y otros organismos.

En menos de dos décadas, la explosión del conocimiento del microbioma ha llevado a la comunidad científica a cuestionar el impacto de estos microorganismos en sus anfitriones a través de una pregunta fundamental: ¿cuánto de nuestro ser depende de la relación con los microbios que residen en nosotros?

Y los esfuerzos para responder esta pregunta han surgido de forma increíblemente veloz. Actualmente se tienen pruebas robustas de que el microbioma intestinal, por ejemplo, tiene un papel clave en muchos procesos importantes para nuestra salud. Sin embargo, las preguntas respecto a su papel en la herencia y la evolución han sido poco exploradas.

Alejandro Frank, Maximino Aldana, Santiago Sandoval y Saúl Huitzil.

En la última década, un grupo de investigadores mexicanos asociados al Centro de Ciencias de la Complejidad (C3) de la UNAM, conformado por Alejandro Frank, ex coordinador del C3; Maximino Aldana, del Instituto de Ciencias Físicas y del C3; Santiago Sandoval, del Instituto Nacional de Medicina Genómica; y más recientemente, Saúl Huitzil, investigador asociado al C3 y posdoctorante en la Universidad de Northwestern, en Estados Unidos, han publicado varios artículos para contribuir a la comprensión de este nuevo paradigma e intentar unir las piezas de un rompecabezas que puede mostrar las huellas del microbioma en la evolución de las especies.

Hace unos meses, el grupo publicó su más reciente artículo en la revista Frontiers in Ecology and Evolution, en el que resumen algunas de las ideas que llevan explorando desde 2014. Su propuesta es simple: hay características que heredan las especies que tienen que ver con los microbios que las habitan y sus propios genes.

Huitzil, S., Huepe, C., Aldana, M., Frank, A.

The missing link: how the holobiont concept provides a genetic framework for rapid evolution and the inheritance of acquired characteristics

Front. Ecol. Evol., Volume 11 [2023]. https://doi.org/0.3389/fevo.2023.1279938

Dos de los misterios

Actualmente se considera que la herencia genética es la mejor carta que tenemos para explicar cómo es que las especies transmiten sus rasgos físicos y de conducta (también llamados fenotipos) de una generación a otra. Básicamente, se espera que la información de nuestros rasgos y comportamiento esté mayoritariamente en nuestros cromosomas, y sea ésta la manera en la que se transmite del progenitor a sus descendientes.

La visión tradicional parte de la hipótesis de que si un rasgo es frecuente en una familia, con independencia de su estilo de vida, debe existir un factor genético presente en los cromosomas de esa especie. Este enfoque ha tenido un gran éxito para explicar muchos fenómenos, pero se han encontrado ejemplos donde la hipótesis podría no cumplirse.

Entre los ejemplos más conocidos están el problema de la heredabilidad perdida y la evolución rápida. El primero se refiere a la observación de que muchas características, como la altura, el peso, o la propensión a algunas enfermedades, que comúnmente se observan transmitidas de padres a hijos, no se han podido asignar a diferencias en el ADN propio, y por lo tanto ha sido imposible explicar la heredabilidad de estos rasgos.

“La heredabilidad nos dice cuánto influyen los genes en las diferencias que vemos en ciertas características. A veces, al comparar diferentes formas de calcular esta influencia, encontramos que falta información. Por ejemplo, la heredabilidad para la estatura mediante estudios familiares se estima en un 80%, pero a través del ADN su estimación es máximo del 20%. Es decir, hay un porcentaje significativo para el que no se han podido identificar los genes responsables. A esto lo llamamos ‘el problema de la heredabilidad perdida’", explica Huitzil.

En 2017, Frank, Aldana, Sandoval y Esperanza Martínez, del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, publicaron un artículo en la revista Frontiers in Genetics, en el que exponen, justamente, el potencial del microbioma para explicar, al menos una parte, de esa heredabilidad perdida, y proponen un método para incorporar la diversidad del microbioma en los estudios de asociación de genoma completo.

En otro artículo que publicaron en 2020, junto con Huitzil, pusieron a prueba su hipótesis: básicamente estudiaron un modelo evolutivo basado en redes reguladoras de genes y mostraron que el holobionte (el concepto que se usa para incluir tanto al hospedero como a su microbiota) es capaz de generar una variabilidad mucho mayor que el hospedero solo, lo cual reduciría en gran medida la heredabilidad faltante. “Este resultado sugiere que una parte considerablemente grande de la heredabilidad faltante puede atribuirse al microbioma”, concluyeron.

Por otro lado, la evolución rápida se refiere a la capacidad que han mostrado algunos organismos para adaptarse en muy pocas generaciones. Este fenómeno también presenta un problema para la evolución vista a través de la teoría clásica, ya que, para fijarse, los cambios en el ADN requieren de múltiples generaciones, y por lo general se observan en períodos de miles de años.

“Lo que vemos es algo que no puede explicarse bien a través de la teoría evolutiva actual (la Síntesis Moderna), porque hay muchos ejemplos de cambios que pueden suceder en unas pocas generaciones. Así que hace algunos años propusimos incluir la noción del microbioma para poder explicarlo”, dice Frank. No se trata de contradecir lo que dice la evolución y la genética clásica, sino de ampliar el universo donde ocurre la selección natural y proporcionar una explicación más completa para fenómenos que actualmente permanecen sin explicación dentro de este marco.

Los ejemplos inexplicables para la Síntesis Moderna

En 2017, Aldana, Sandoval y Frank publicaron un artículo en la revista Archives of Medical Research , en el que reúnen varios ejemplos que van desde calamares, insectos y koalas hasta otros mamíferos y seres humanos, que sugieren que los microorganismos que nos habitan desempeñan un papel fundamental no solo en la fisiología, sino también en nuestra evolución.

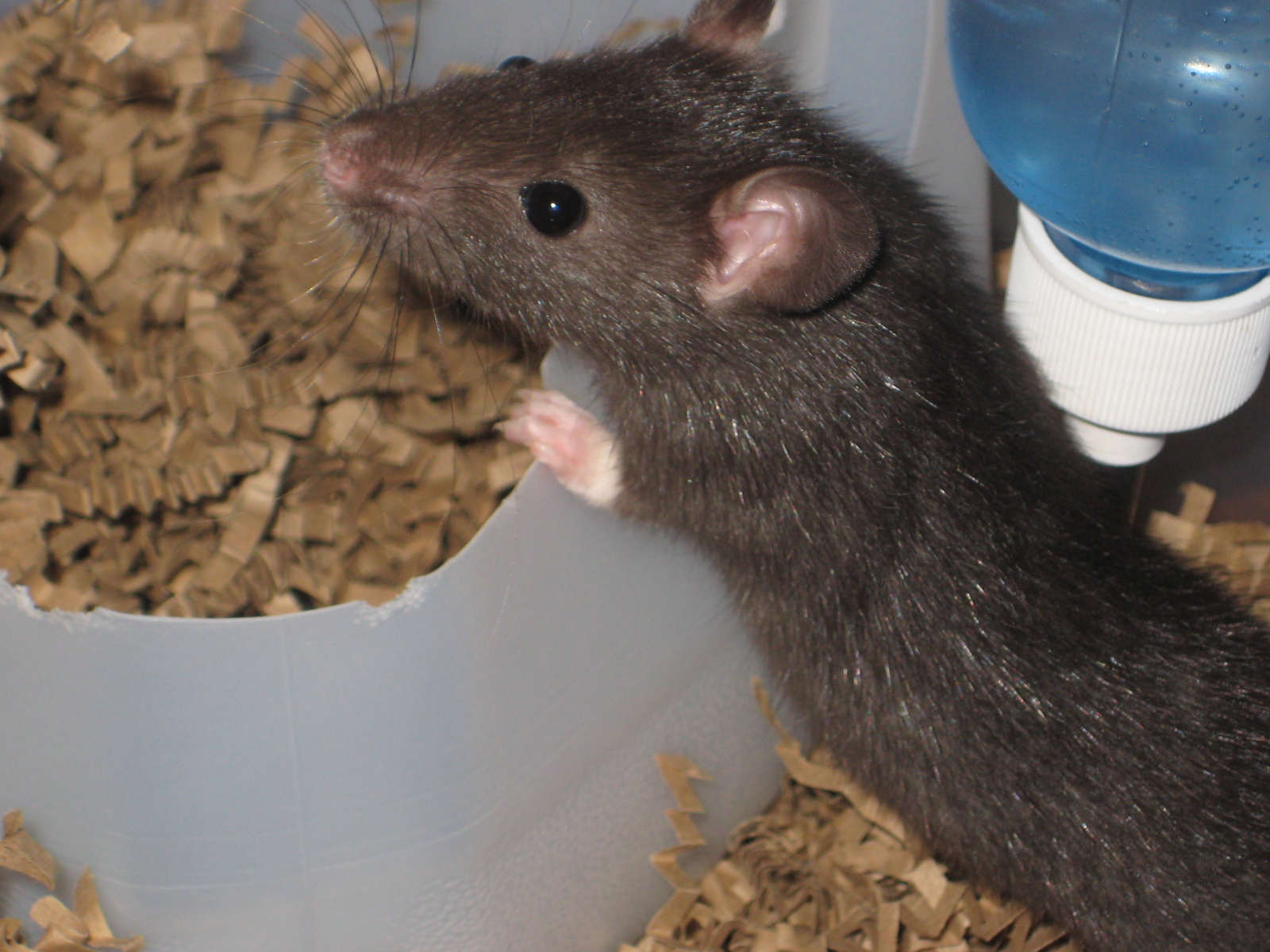

Uno de esos fenómenos lo reportó la investigadora Alexandra Buckley de la Universidad de Sydney, en Australia, en un artículo publicado en 2005. En este estudio, Buckley alimentó a un grupo de ratas hembra con una dieta alta en grasas poliinsaturadas durante cuatro semanas antes del apareamiento y a lo largo de la gestación. Después de analizar a las crías adultas, que fueron alimentadas con una dieta estándar, Buckley encontró que estas no solo tenían mayor grasa corporal, sino también mayor riesgo de desarrollar enfermedades metabólicas. El mecanismo para explicarlo, decía la investigadora, “no se comprende bien”, pero los resultados sugieren que la dieta materna antes y durante el embarazo puede afectar la salud de la descendencia a largo plazo.

En algunos experimentos, se vio que las crías de rata tienen mayor grasa corporal y mayor riesgo de desarrollar enfermedades metabólicas a pesar de que no fueron ellas sino sus padres quienes fueron alimentados con una dieta alta en grasas poliinsaturadas.

Algo parecido se ha encontrado en seres humanos. En un artículo publicado en 2008, el epidemiólogo estadounidense L.H. Lumey y sus colegas analizaron a los descendientes de las personas que habían padecido la hambruna en el invierno holandés entre 1944 y 1945 y encontraron que sus hijos -y más sorprendentemente: ¡sus nietos!-, presentaban mayor propensión a enfermedades como la diabetes y enfermedades cardiacas, a pesar de no haber estado expuestos directamente a la hambruna. Los autores propusieron algunos mecanismos para explicarlo, pero ninguno con suficiente claridad.

En otro experimento, publicado en un artículo del 2008, investigadores en la Universidad de Emory, en Estados Unidos, entrenaron a ratones para asociar el dolor con la acetofenona, una sustancia química con un olor similar al de las almendras. Primero, lanzaban el olor dentro de una cámara y luego les daban pequeñas descargas eléctricas a los ratones. Así que, con el tiempo, los roedores empezaron a temblar cada vez que identificaban ese olor aún sin que tuvieran la descarga. Lo increíble es que el mismo estrés se presentó en sus hijos cada vez que olían la acetofenona. Su explicación causó polémica: “los espermatozoides expresan proteínas receptoras de olores y algunos odorantes encuentran su camino hacia el torrente sanguíneo, ofreciendo un mecanismo potencial”, decían los autores no del todo convencidos.

Otro ejemplo que desafía la comprensión tradicional de la herencia genética fue reportado por el investigador Eugene Rosenberg en 2010, llevado a cabo en Drosophila melanogaster, o la mosca de la fruta. Rosenberg observó que, al modificar la dieta de estas moscas, se producía un cambio en su microbiota en solo una generación, lo cual resultaba en diferencias significativas en sus preferencias de apareamiento. Estas preferencias se mantenían estables a lo largo de más de 30 generaciones, demostrando una forma de herencia a través del microbioma. Curiosamente, el uso de antibióticos revertía estas preferencias, apuntando a las bacterias intestinales como las responsables de tales cambios. Este hallazgo plantea dudas profundas sobre si la teoría de la genética tradicional, centrada exclusivamente en el ADN de la especie hospedera, es suficiente para explicar completamente la herencia de ciertas características.

Lo que para los autores de estos artículos resultó un misterio o al menos explicaciones plagadas de incertidumbres, para los investigadores del C3 empezó a parecer cada vez más claro: ¡es el microbioma!

“La frase clave es la herencia asociada al microbioma -dice Huitzil-, la herencia genética es una teoría que trata de explicar lo referente a fenotipos a través del ADN, pero en algunos casos, los mecanismos del ADN parecen insuficientes, y es ahí donde entra nuestra propuesta: la heredabilidad asociada al microbioma juega un papel relevante ”.

“Cuando lo empezamos a explorar (en 2015), esta idea no había sido explorada por otros grupos, al menos en América Latina. Estábamos proponiendo un cambio de paradigma”, dice Frank.

El futuro: usar el microbioma para salvar el mundo

Las ideas que tuvieron los investigadores del C3 sobre el rol del microbioma en la evolución fueron pioneras en nuestro país. Pero si bien la evidencia que se ha generado hasta ahora es correlacional (es decir, nadie ha podido explicar el mecanismo detrás del rol del microbioma en la herencia y la evolución), la contribución de los mexicanos es el inicio de algo que podría aportar ideas nuevas al rumbo de los estudios sobre evolución.

De hecho, ya han empezado a publicarse los primeros trabajos que establecen que esa relación, la del microbioma asociado a cambios rápidos que les suceden a los individuos, realmente existe. En 2022, la académica de la Universidad de Heinrich-Heine, en Alemania, Laura Baldesarre, publicó un trabajo en el que reporta que hay cambios importantes en el microbioma de la anémona marina Nematostella vectensis y que esos cambios dependen de cómo cambia la sal y la temperatura de su entorno. Baldesarre y sus colegas también identificaron que, cuando se trasplanta parte de ese microbioma a otras anémonas, estas resultan aclimatarse a los cambios extremos del entorno. Por lo tanto, concluyen que “la aclimatación al cambio ambiental puede ocurrir dentro de una generación” y que el microbioma parece ser la fuente de esa adaptación rápida.

Recientemente han surgido trabajos de investigación en los que han aprovechado el potencial del microbioma en aplicaciones específicas. Gracias a la ingeniería del microbioma, que es una forma de manipulación experimental de microbios individuales, comunidades microbianas o sus hospederos, ya hay equipos de investigación en distintas partes del mundo intentando explorar cómo se puede manipular este conjunto de microbios para hacer especies superiores más fuertes y resilientes ante enfermedades y cambios drásticos en el entorno. “El cambio climático supone un reto ambiental para muchos organismos porque tienen que adaptarse en muy pocas generaciones. Así que varios están proponiendo estrategias para cambiar el microbioma de los hospederos y hacer que estos se adapten más rápidamente a esos cambios en el ambiente”, añade Frank.

Un ejemplo es Hanna Epstein, del Centro de Excelencia ARC para Estudios de Arrecifes de Coral, de la Universidad James Cook, en Australia. Ella plantea que los arrecifes de coral no son capaces de adaptarse tan rápidamente al ambiente, pero su microbioma sí. Así que el plan es éste: seleccionar de forma artificial los microbios que permiten esas adaptaciones y luego incubarlos en otros corales para que su descendencia herede características que los hagan más fuertes en poco tiempo. “Como tal, la ingeniería del microbioma podría ser un mecanismo importante para mitigar enfermedades y aumentar la tolerancia al estrés o la resiliencia climática en los corales”, dice Epstein. Estamos, en realidad, en el inicio de ese tipo de experimentos esperanzadores que se basan en la misma idea: el microbioma puede heredarse y sus beneficios, también.

Los arrecifes de coral no son capaces de adaptarse tan rápidamente al ambiente, pero su microbioma sí. Por lo que se podrían seleccionar algunos de sus súper microbios e incubarlos en otros corales, de manera que su descendencia herede características que la hagan más fuerte frente al cambio climático.

“Definitivamente necesitamos hacer más trabajos para entender el mecanismo del microbioma en estos procesos evolutivos, o realizar experimentos y preguntas enfocadas en esta idea. Pero estamos empezando por resaltar el potencial papel del microbioma en aspectos de la herencia que eran inexplicables”, señala Huitzil.

Pero más allá de eso, lo que propone el grupo del C3 es que la evolución no puede ser pensada con base en los individuos, sino en la relación de ellos con su ecosistema (incluida su comunidad microbiana). “Deberíamos pensarnos más como un bosque que como un árbol -afirma Frank- por eso no se puede pensar en la evolución de los organismos si no se toma en cuenta su microbioma, porque éste influye fuertemente en la variabilidad, la reproducción y el comportamiento de cualquier organismo ”.

Aunque muchos investigadores, probablemente los más tradicionales, aún no ven el cambio de paradigma en estas ideas, empieza a haber algunos reconocimientos para el grupo y sus ideas. Tras la publicación de su artículo en Frontiers in Ecology and Evolution , Saúl Huitzil fue seleccionado por esa revista como “Rising Star” (o estrella en ascenso) en el tema de coevolución, un reconocimiento que se da al trabajo de alta calidad de investigadores reconocidos internacionalmente en las primeras etapas de sus carreras independientes. Es un galardón individual, pero él lo ve como un reconocimiento para todo el grupo del C3 que lanzó esa idea provocadora.

La historia de la ciencia está llena de ideas provocadoras que luego se convierten en consenso y abren nuevos horizontes, como sucedió con las observaciones de Galileo. Los investigadores mexicanos creen que lo mismo ocurrirá con el microbioma y su papel en la evolución. Aunque aún queda trabajo por hacer, las bases teóricas y las primeras evidencias ya están planteadas. Este enfoque promete revolucionar nuestra comprensión de la evolución y explorar nuevas formas de interconexión entre los organismos y su entorno microbiano hacia una nueva era en la biología evolutiva .

LIGAS:

Nuestro microbioma: evolución y salud El Colegio Nacional: : https://www.youtube.com/watch?v=dJzcZkGqfh8

Descargar el pdf:

C3investiga014-2024

Unidad de Comunicación y Diseño

T. (+52) 55 5622 6730 Ext. 2017 y 2018

E. comunicacion@c3.unam.mx

disenio@c3.unam.mx

Centro de Ciencias de la Complejidad (C3)

Circuito Centro Cultural s/n (frente a Universum), Cd.Universitaria, Coyoacán 04510, Ciudad de México

Centro de Ciencias de la Complejidad

Centro de Ciencias de la Complejidad @C3UNAM

@C3UNAM