Foto de Miguel Ramírez Fuentes/C3-UNAM

Más allá del auto particular: la electromovilidad debe llegar al transporte público

Un nuevo libro publicado por investigadores del IER y el C3 plantea que el transporte público eléctrico en México es posible.

Miguel Ramírez Fuentes

10 de septiembre de 2024

Aunque en el mundo la cantidad de vehículos eléctricos se ha triplicado (desde 2018), y en México el mercado no deja de crecer, la gran mayoría de ellos son autos particulares, lo que impide resolver muchos de los problemas relacionados con la movilidad en las ciudades. Por eso, para algunos especialistas, la electromovilidad sólo aportará beneficios para las ciudades y sus habitantes en la medida en la que llegue al transporte público.

“Cuando pensamos en el vehículo eléctrico, normalmente pensamos en el vehículo eléctrico individual, el carro, el automóvil, pero lo que nosotros estamos proponiendo es que sean vehículos eléctricos para el transporte público”

Señala Antonio del Río, investigador del Instituto de Energías Renovables (IER) y del Centro de Ciencias de la Complejidad (C3), ambos de la UNAM.

Del Río es uno de los autores de un nuevo libro titulado Intercambio de baterías: elemento clave para una electromovilidad sustentable, publicado a finales del 2023 por el IER, y en el que participa la investigadora del IER Karla Cedano y los estudiantes de licenciatura en ingeniería en Energías Renovables, Natalia Correa y Sebastián Rodríguez, así como el doctorante en la misma rama Tomás Sánchez.

En él, los autores plantean que el transporte público eléctrico es la clave para tener un sistema de electromovilidad en beneficio de las ciudades.

Una variable para llegar a esa conclusión son los costos. Por medio de modelos matemáticos, los autores analizaron la viabilidad de los vehículos eléctricos en los próximos años para demostrar su implementación en el transporte público. En uno de ellos, poniendo de ejemplo una vagoneta Toyota, descubrieron que el costo por kilómetro recorrido es de $0.16 USD; mientras que en una vagoneta de la misma marca, pero eléctrica, su costo sería de $0.02 USD. Esto implica que la movilidad eléctrica sería 85% más barata que la movilidad de combustión interna. “En todos los casos encontramos que la ventaja económica (del vehículo eléctrico) es muy amplia si lo medimos en el orden de 10-15 años”, apunta Del Río, lo que significa que el costo para los ciudadanos que usen ese transporte también sería menor respecto a lo que pagan actualmente.

Pero, además, está la variable ambiental. Se tiene suficiente evidencia de que los vehículos de combustión interna son la principal fuente de contaminación en las ciudades. El Instituto de Recursos Mundiales (WRI por sus siglas en inglés) indicó que el 74.5% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en el sector transporte corresponden a los vehículos. Al menos el 45.1% equivale al transporte terrestre de pasajeros incluidos los carros individuales y los autobuses.

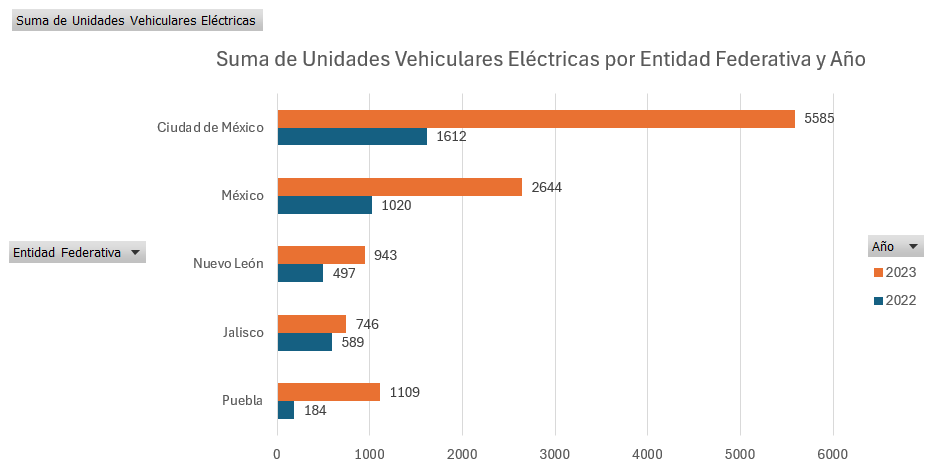

En México el número de vehículos eléctricos ha aumentado en el último año. Fuente: INEGI

“Los vehículos eléctricos no emiten [gases de efecto invernadero] y la población que se mueve alrededor de estos autobuses no sufre la contaminación por dióxido de carbono o por plomo”, dice el investigador del IER. En ese sentido,

pensar en la electromovilidad aplicada al transporte público en las ciudades mexicanas sería un modelo rentable y con beneficios a nivel ambiental.

Los retos de la electromovilidad en México

En México, la electromovilidad en el transporte público ya existe. La línea 3 del metrobús de la Ciudad de México fue la primera línea eléctrica de la capital del país implementada en 2023. Desde entonces, el gobierno de la Ciudad de México ha puesto en operación 60 autobuses eléctricos en la flotilla de la misma línea.

Intercambio de baterías: elemento clave para una electromovilidad sustentable. Editorial: Universidad Nacional Autónoma de México e Instituto de Energías Renovables

Sin embargo, esto solo representa el 6.7% de la flotilla total del sistema de autobuses de tránsito rápido, de acuerdo con datos proporcionados en una solicitud de transparencia en octubre de 2023. Queda claro que es necesario el desarrollo de nuevas tecnologías para una electromovilidad eficiente tanto en la Ciudad de México como en el resto de las ciudades mexicanas.

Pero uno de los retos más importantes para que haya un transporte público eléctrico en el país tiene que ver con su fuente de energía. Los vehículos eléctricos pueden contar con un paquete de baterías donde sobresalen metales como el litio, níquel, cobalto, o aluminio. Este paquete se localiza debajo de los asientos y por medio de cables se conectan con un motor, un cargador y a la toma de corriente. Generalmente toman energía de estaciones de carga llamadas electrolineras. En ellas, se sigue la misma dinámica que una gasolinera: el vehículo se conecta a la red eléctrica para cargar su batería aunque también se puede optar por instalar una estación de uso privado. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) indicó que el costo de cargar un vehículo eléctrico oscila entre $2,443 y $4,008 al año incluyendo la tarifa del consumo de electricidad en el hogar.

Hasta ahora, de acuerdo con la organización México Cómo Vamos , hay alrededor de 1,012 electrolineras en el territorio nacional. La CFE indica que existen tres tipos de electrolineras que se clasifican en niveles: nivel I (de uso doméstico); nivel II (para uso doméstico y áreas de trabajo), y nivel III (para espacios públicos como autopistas). Las entidades que cuentan con mayor número de estos sitios de carga son: Ciudad de México (222), Jalisco (103) y Nuevo León (99).

Pero las electrolineras tienen varios problemas, uno de ellos es el tiempo de carga. El promedio de carga oscila entre 2 y 30 horas dependiendo del nivel, cosa que no es competitiva respecto a los vehículos de combustión interna que pueden cargar su tanque en unos cuantos minutos.

Otra característica es el costo de instalación porque se necesita de una red eléctrica para conectar diferentes sectores de la población. La CFE ha establecido un txt programa para la Promoción de la Electromovilidad por Medio de la Inversión en Infraestructura de Recarga (PEII) en donde se planea conectar con siete entidades. Sin embargo, en el libro publicado se menciona: “Con este plan tan reducido, queda abierto el resto del país para establecer otros sistemas de carga de vehículos eléctricos. Puesto que únicamente se considera una parte de la región norte y centro occidente del país”.

Así que lo que plantean los autores es sustituir este tipo de carga por el intercambio de baterías. “Cuando estamos hablando de intercambio de baterías es algo mucho más sencillo. A un vehículo eléctrico se le quita la batería que está descargada y se le pone una recién cargada y esto tarda del orden de 2 minutos cuando mucho”, dice Del Río.

En comparación con las estaciones de carga convencionales, el intercambio de baterías ofrece ventajas como una mayor autonomía para el vehículo, maximizar la vida útil de las baterías y ahorrar espacio para su infraestructura.

Para probarlo, en la publicación los autores compararon los modelos actuales de estaciones de carga convencionales con las llamadas estaciones de intercambio de baterías (BSS por sus siglas en inglés). El equipo encontró que las estaciones de intercambio son más eficientes porque se pueden acomodar las baterías unas sobre otras y cargarlas al mismo tiempo.

Además, pueden ser implementadas en cualquier tipo de transporte público, grande y pequeño. “Analizamos las ventajas de negocio que puede haber para transitar del transporte público de gasolina o de gas a un transporte público eléctrico en diferentes modalidades. ¿Qué quiere decir? Que podría haber desde vehículos pequeños como las vagonetas o las combis eléctricas, pero también autobuses grandes”, comenta el investigador asociado al C3. “Se pueden manejar flotillas y pueden ser administradas adecuadamente con un intercambio de baterías [...]. Estas son opciones que pueden empezar a pedir los gobiernos”, señala Antonio del Río.

El intercambio de baterías también implica menores costos en comparación con otras técnicas de recarga, además de que facilita su reutilización y reciclaje porque mantiene la vida útil de la batería. “Una batería que ya no funciona para un automóvil o para un autobús sí puede ser utilizada en una casa (...) tenemos segundos usos y los segundos usos son más viables”, comenta el investigador.

Además, el intercambio de baterías alarga su vida útil. “Cuando sacamos la batería del vehículo, del autobús o del automóvil, podemos cargarla lentamente y al hacerlo estamos incrementando la vida de la batería”, explicó.

Y el siguiente reto: desarrollar baterías mexicanas

Aunque el intercambio de baterías sea una realidad en el corto plazo, como lo proponen los autores, la electromovilidad en México se enfrentaría a un siguiente reto: ¿de dónde las obtenemos?

Para su manufactura las baterías requieren de materiales como metales (el litio, el níquel, el cobalto, entre otros), electrolitos, separadores y cajas de plástico. Generalmente, se preparan los materiales, se fabrican los electrodos (positivo y negativo) y se ensamblan con la caja de plástico y un separador. Actualmente, países como China, Corea del Sur, Japón y Canadá se han impuesto como los líderes en la cadena de suministro de baterías de ion de litio, las cuales son pieza clave para los vehículos eléctricos.

Ante la popularidad de la electromovilidad, los autores consideraron que la demanda de energía eléctrica obligará a los países a desarrollar la tecnología para fabricar baterías, haciéndolas cada vez más atractivas para los modelos de negocio en venta de vehículos eléctricos. En otras palabras: si hay más demanda de energía, habrá más demanda de baterías.

La encuesta anual de BloomergNEF de 2023 reveló que el precio de las baterías de litio valen $139 USD/kWh. Con base en un modelo matemático, los investigadores proyectan que, si se aumenta la producción de baterías, el precio promedio de las baterías sería de 106 USD/kWh para 2025, de 66 USD/kWh en 2030 y 59.9 USD/kWh en 2035.

De acuerdo con los autores, dado que México cuenta con los recursos esenciales como el litio, el níquel y el cobalto, que pueden facilitar la fabricación de este tipo de baterías, el país podría participar en la fabricación de estos materiales. Sin embargo, es necesaria una visión a largo plazo, una inversión en tecnología de extracción, y un uso sustentable de estos recursos.

“Lo que veo es que no tenemos la tecnología hoy en México, o no la hemos desarrollado, para fabricar baterías. [...] Entonces es como lo que tuvimos con el petróleo y hoy en día importamos gasolina. No desarrollamos la tecnología ni los procesos productivos para producir nuestras propias gasolinas. Lo mismo puede pasar con el litio”, aseguró.

En el libro, se plantea que puede haber modelos de negocio para impulsar el intercambio de baterías. Entre los estudios de caso, está el sistema de transporte público de la isla de Jeju, en Corea del Sur. Mediante subsidios por parte del gobierno local, el sistema de intercambio está constituido por un brazo robótico que puede cambiar las baterías del vehículo en 40 segundos. Además, los autobuses se venden sin baterías, hay empresas que las rentan y ofrecen estaciones de intercambio, lo que representa un ahorro de hasta el 40% del costo del autobús.

Los autores advierten que ejemplos como estos pueden ofrecer inspiración para México y también evidencia de que la electromovilidad en el transporte público aportará beneficios y ventajas competitivas. “Es posible una transición hacia la electromovilidad que promueva la equidad entre las personas y las otras especies que nos acompañan en este planeta”, concluyeron.

Ligas de interés:

-

● Libro disponible en PDF:

https://librosoa.unam.mx/handle/123456789/3799