Ilustración de Fernando Nieto López/C3-UNAM

Los cuidados: un asunto de Estado, no de minorías

Especialistas destacaron que es necesario analizar los costos integrales del cuidado a personas con discapacidad.

Luisa Regina Sánchez Rodríguez

23 de enero de 2025

Las personas con discapacidad han sido históricamente consideradas como individuos dependientes e incapaces de valerse por sí mismos, y cuya atención y cuidado es responsabilidad de la familia, sin embargo, “su apoyo y asistencia deben de ser una cuestión del Estado, no de las familias”.

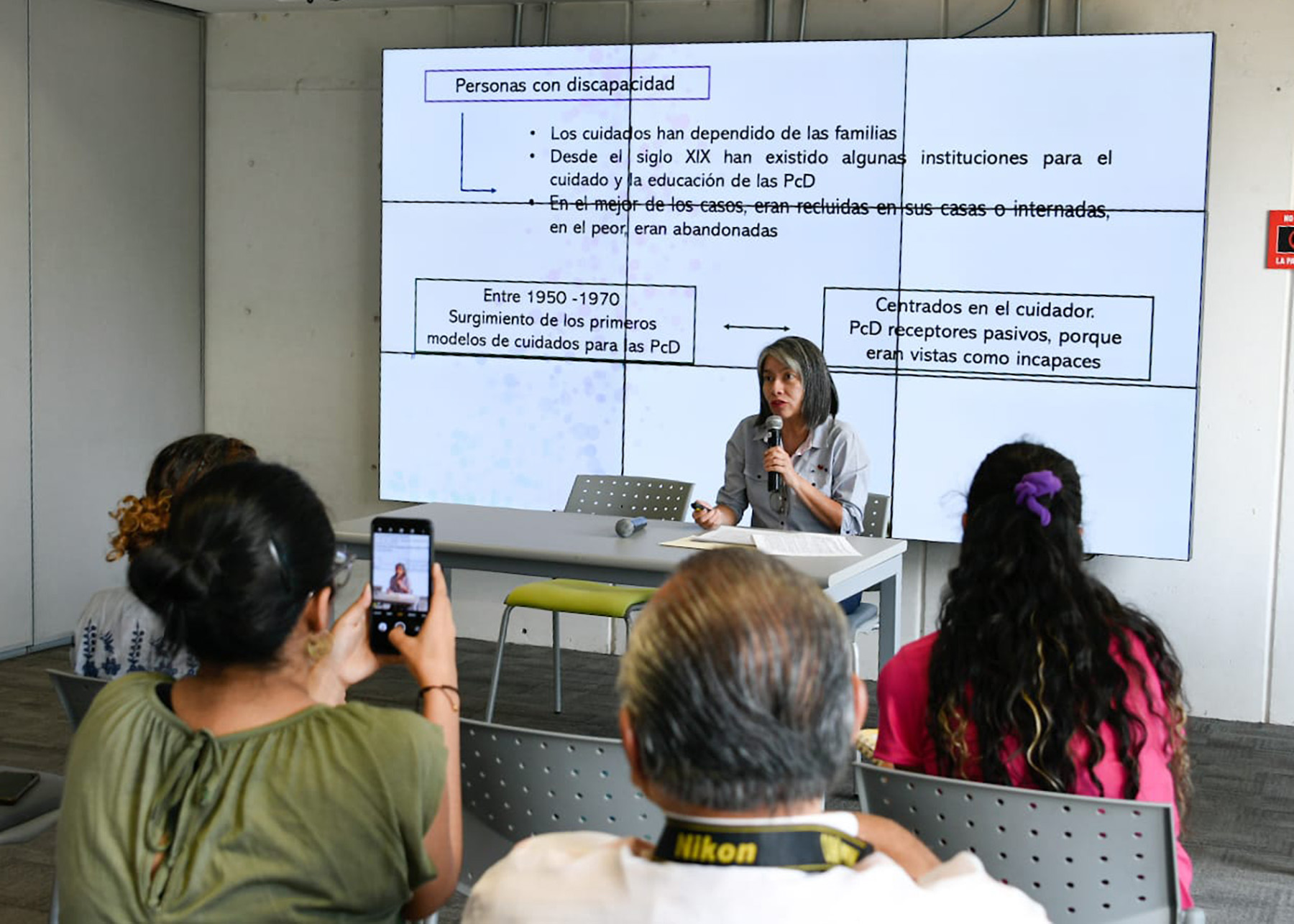

Así lo expuso la socióloga Judith Pérez Castro, investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) en su participación en el seminario de Cuidados para la Vida y el Bien Común, del Centro de Ciencias de la Complejidad (C3), el pasado 19 de junio.

Para Pérez Castro, muchas personas con discapacidad son abandonadas o explotadas por quienes deberían ser su círculo de apoyo, ya que son vistas únicamente como receptores de cuidado pasivos o como una carga para sus cuidadores.

Esto, según la académica, forma un círculo de exclusión, en el que no hay autonomía ni otras oportunidades de salud o bienestar social; no hay oportunidades para relacionarse ni para construir vínculos, tampoco para tomar decisiones sobre sí mismos y sobre su sexualidad.

En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados en México (ENASIC) aplicada en 2022, el 45.2% de la población es susceptible a recibir cuidados, de las cuales 5.6 millones tienen algún tipo de discapacidad, y solo el 61.5% los recibe, es decir, poco más de una tercera parte está a la deriva por no contar con una red de apoyo directa.

El cuidado de esta población depende, en buena medida, de la familia porque se piensa que es el único núcleo que tiene la obligación de cuidarlas. Según los datos de la encuesta, 3 millones de personas reciben cuidados por algún integrante del hogar, que en el 30.7% de los casos son brindados por la madre, mientras que el 33.8% le corresponde a la hija. Esa obligación, que recae especialmente en las mujeres, no es reconocida ni retribuida.

Aunque la atención a las personas con discapacidad debe responder a una red organizada entre la sociedad y el Estado, lo que vemos, dijo la académica, es una ausencia recurrente de los Estados y los gobiernos para hacerse cargo.

El contrato social y la discapacidad

Para la académica, a pesar de que en el siglo XXI se obtuvo la primera ley de integración de las personas con discapacidad en México, a la que después se le sumó el carácter de inclusión, hay poco reconocimiento de estas personas como sujetos de derecho, pues siguen siendo vistas como dependientes, interdictos o de segundo nivel.

El origen del olvido de las personas con discapacidad es el contrato social, pues en él se establece que, para mantener un equilibrio social, las personas deben aportar cuotas de cooperación semejantes, es decir, tener las mismas cargas de obligaciones y derechos, por lo que predomina un criterio de igualdad aproximada en capacidades y facultades.

El problema de este planteamiento es obvio: quedan fuera del contrato todas las personas que no cumplen con estos criterios, como las personas con discapacidad.

Estela Roselló, coordindora del Seminario y Judith Pérez Castro, durante la presentación de la conferencia. Foto de ©C3-UNAM

De acuerdo con Pérez Castro, a partir de esta noción, esta población es segregada y considerada de “segundo nivel”, porque se les considera incapaces y que no pueden retribuir de la misma manera como lo haría una persona sin discapacidad, se les ubica por debajo de la línea de la normalidad; “son dependientes”; “una carga” para el Estado y para las familias.

Desde la perspectiva del contractualismo, para que el contrato social sea válido los sujetos deben ser racionales, autónomos, iguales y libres. Pero la académica es crítica: “La creación de derechos fue hecha por hombres y para hombres occidentales, blancos, en plenitud de sus facultades”.

Por eso, dice, esta concepción política del contrato social deja fuera a los demás grupos sociales, de ahí la necesidad de emitir declaraciones sobre los derechos de los grupos o categorías sociales que no fueron considerados inicialmente.

A esto se le suma que, a las personas con discapacidad se les impide decidir; son excluidas del contrato social porque de manera recurrente se enfrentan a la falta de oportunidades laborales y de independencia económica.

Los costos de los cuidados

La investigadora destaca que cuando el Estado deja que las familias se hagan cargo del cuidado no se toman en cuenta los costos adicionales que representa cuidar a una persona con discapacidad.

De acuerdo con Mark Stabile y Sara Allin, ella divide estos costos en tres categorías: los costos directos o de bolsillo (visitas médicas, terapias, rehabilitación, etc.); los costos indirectos se refieren a las actividades económicas que se dejan de hacer los miembros de la familia por las actividades de cuidado; y los costos a largo plazo, que tienen que ver con el futuro de las personas con discapacidad, por ejemplo, asegurar su cuidado cuando la principal persona cuidadora ya no pueda hacerse cargo.

Judith Pérez Castro, durante el seminario. Foto de ©C3-UNAM

El problema es que estos gastos no se toman en cuenta para la distribución de apoyos a las personas con discapacidad o para los cuidados que brinda el Estado.

Lo que plantea la investigadora es que se necesitan hacer análisis más complejos sobre todo lo que implica cuidar a una persona con discapacidad y “diseñar un sistema de apoyos paralelos para los cuidados”, es decir, eliminar la idea de asistencialismo con el objetivo de favorecer la autonomía de estas personas.

Por ejemplo, se necesita que el transporte público sea accesible, porque de otro modo las familias tienen que invertir en el pago de taxis o en adquirir un auto para movilizar a la persona con discapacidad.

Para la investigadora, un primer paso para visibilizar la complejidad del cuidado de las personas con discapacidad es reconocer nuestra propia vulnerabilidad como individuos.

“Si nos consideramos vulnerables en potencia, esto ayudaría a dejar de ver los cuidados de forma reactiva y exclusiva para personas en situación de dependencia. Dejaríamos de verlo como un tema de minorías, para verlos como un tema de Estado”, concluyó.

Ligas de interés:

-

● Perfil de Judith Pérez Castro:

https://www.iisue.unam.mx/investigacion/investigadores/judith-perez-castro

● Informe Hablemos de Discapacidad:

https://www.gob.mx/issste/articulos/hablemos-de-discapacidad?idiom=es

● Podcast sobre el derecho a la sexualidad de personas con discapacidad:

https://open.spotify.com/episode/1oMpkasRDQJxEfEaLYmwfr?si=fa6c747b256b4cfe

● INEGI (2022). Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (ENASIC) 2022:

https://www.inegi.org.mx/programas/enasic/2022/

● Seminario de cuidados: El cuidado de las personas con discapacidad: